Les filières

La filière céréale

Présentation de la filière

Céréales

La filière céréalière joue un rôle stratégique dans l’économie agricole sénégalaise, tant pour la sécurité alimentaire que pour les revenus des producteurs ruraux et des transformateurs artisanaux. Les principales céréales cultivées dans le pays sont le mil, le riz, le maïs, le sorgho et le fonio. Cependant malgré des avancées notables, plusieurs défis persistent, notamment en matière de production, de transformation et de commercialisation.

Cet article dresse un portrait de la filière céréale au Sénégal.

Production des céréales au Sénégal

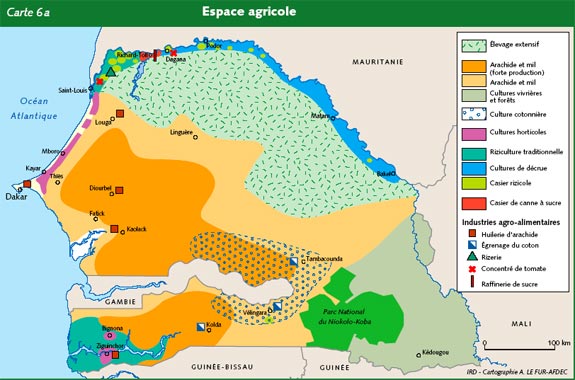

Les principales céréales cultivées sous pluie au Sénégal sont le mil, le sorgho et le maïs. Ces cultures se concentrent principalement dans le centre du pays, notamment dans le Bassin arachidier, ainsi qu’au sud, en Casamance et dans la région de Tambacounda.

Selon le Rapport de l’Enquête Agricole Annuelle (EAA) 2022-2023 de la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA), la production céréalière au Sénégal a enregistré une hausse notable. En 2022, la production totale de céréales est estimée à 2 247 947 tonnes, soit une augmentation de 5 % par rapport à la campagne précédente et de 25 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La production de mil a atteint 1 097 033 tonnes en 2022, enregistrant une augmentation de 5 % par rapport à 2021 et de 25 % par rapport à la moyenne quinquennale. Celle du maïs s’élève à 787 750 tonnes, en hausse de 4 % par rapport à l’année précédente et de 34 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Pour ce qui est du Fonio, bien que représentant une part plus réduite de la production nationale, on enregistre une légère baisse de 1 % par rapport à 2021-2022. Ces performances sont le résultat de plusieurs facteurs, notamment l’amélioration de l’accès aux intrants, l’extension des superficies cultivées et l’amélioration des pratiques agricoles.

Mil et sorgho

Le mil est une culture particulièrement adaptée aux conditions difficiles. Il tolère la sécheresse, des sols peu fertiles et des températures élevées. Il

La production de mil et de sorgho varie entre 400 000 et 600 000 tonnes par an, avec des rendements moyens faibles d’environ 630 kg/ha sur les 15 dernières années. Les faibles rendements sont imputables à l’épuisement des sols, l’insuffisance des engrais, la baisse des pluies, ainsi que la présence de maladies et d’insectes nuisibles. Le mil, bien que principalement une culture vivrière, connaît une croissance comme culture de rente grâce à la demande croissante des zones déficitaires et de la capitale, Dakar. Sa consommation, autrefois en déclin, repart à la hausse grâce à la mise sur le marché de produits plus pratiques et rapides à préparer.

Le maïs est une culture plus exigeante en eau, qui se développe surtout dans les régions de Tambacounda, Kolda et Kaolack. Bien que des programmes gouvernementaux aient tenté de promouvoir sa culture à travers tout le pays, les importations restent élevées, en particulier pour l’alimentation animale.

Riz

La production rizicole au Sénégal repose principalement sur l’agriculture pluviale, qui représente 73 % de la production nationale. En 2023, la production nationale de riz couvrait 52 % des besoins, soit environ 1,6 million de tonnes, contre une demande de 3,1 millions de tonnes. L’irrigation contribue à améliorer les rendements, atteignant 5,5 tonnes par hectare, contre 3,4 tonnes pour la riziculture pluviale.

Localisation des zones de production (IRD)

Consommation

Le mil occupe une place centrale dans l’alimentation des Sénégalais, en particulier dans les régions rurales. Il est largement consommé sous forme de couscous, de bouillies ou encore de thiéré. Le mil est la base de l’alimentation des ménages ruraux dans le bassin arachidier malgré une percée notable du riz dans les habitudes alimentaires. C’est une culture vivrière mais qui est devenu également une culture de rente en raison d’une demande importante des zones agricoles déficitaires et de la capitale Dakar où sa consommation, après avoir fortement décliné, reprend grâce à la mise en marché de produits plus rapides et faciles à préparer proposés par des petites entreprises. Le riz est l’aliment de base des sénégalais. Il s’est fortement substitué aux céréales locales (mil sorgho, maïs), en milieu urbain mais aussi en milieu rural et représente aujourd’hui plus de 50 % de la consommation des ménages en céréales.

Transformation des céréales

Le secteur artisanal, soutenu par l’usage d’outils domestiques pour certaines étapes de transformation comme la mouture et le décorticage, s’est développé avec la diffusion des moulins communautaires, particulièrement gérés par des groupements féminins. Les moulins et décortiqueuses, souvent fabriqués localement, permettent de réduire les coûts et d’assurer un service de proximité pour les populations rurales. Dans les zones urbaines, les petites entreprises semi-industrielles (une centaine environ) transforment de 30 à 300 tonnes de céréales par an.

La transformation du riz est principalement réalisée par des décortiqueuses artisanales ou dans des mini-rizeries semi-industrielles. Bien que ces mini-rizeries offrent des rendements et une qualité de production supérieurs à ceux des décortiqueuses artisanales, le riz local reste confronté à des défis de qualité, notamment un taux de brisures élevé, ce qui entrave son développement sur le marché.

Commercialisation

Le marché des céréales est marqué par une volatilité des prix. En 2022, le prix du mil a fortement augmenté, passant d’une moyenne de 250 FCFA/kg (2015-2020) à plus de 400 FCFA/kg en août 2022. Cette hausse s’explique par la conjoncture internationale, notamment les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la forte demande intérieure. Les circuits de commercialisation du mil, sorgho maïs sont relativement bien organisés, mais ils restent longs et impliquent plusieurs acteurs, allant des collecteurs (bana-bana) aux grossistes et détaillants, qui alimentent les marchés locaux et régionaux. Les flux céréaliers se déplacent principalement de Kaolack, Tambacounda et Kolda vers le nord, le centre et l’ouest du pays, y compris Dakar. Cela permet de répondre à une demande croissante, mais le système de distribution entraîne une hausse des prix et un accès limité pour certains consommateurs, surtout en période de soudure.

Quant au riz, il suit un schéma de commercialisation plus centralisé, dominé par quelques grands importateurs, mais la filière locale est plus complexe, avec l’ajout de nombreux acteurs intermédiaires (bana-banas, grossistes, etc.). Bien que les mini-rizeries aient amélioré la qualité et l’efficacité de la transformation du riz local, le défi reste de maintenir une production régulière et à bas coût tout en répondant à la demande croissante pour un riz de qualité. La commercialisation du riz local au Sénégal repose sur un ensemble d’acteurs regroupés au sein du CIRIZ, qui inclut les producteurs, les transformateurs, les commerçants, ainsi que les institutions publiques et privées. Il faut noter que le marché local est dominé par le riz importé, bien que des initiatives pour promouvoir le riz local et améliorer sa compétitivité soient en cours.

Conclusion

La filière céréalière sénégalaise fait face à de nombreux défis, notamment l’épuisement des sols, la faiblesse des rendements et la concurrence des importations. Cependant, elle offre également des opportunités de développement, notamment à travers l’amélioration des techniques de transformation et l’expansion des zones irriguées pour la production de riz. L’essor des PME et des initiatives privées pourrait contribuer à dynamiser cette filière en pleine mutation.